E con piacere che torniamo ad ospitare, all’interno della sua Sua rubrica “Il Direttore risponde”, la pregiata firma, appunto, de Il Direttore.

http://www.backdoor.torino.it/?p=1029

Sollecitato dalle numerose richieste di delucidazioni su uno dei suoi temi più cari, La Terminalità, eccolo cimentarsi in una puntuale, quanto ardua, analisi dell’argomento.

Buona lettura.

IL DIRETTORE RISPONDE:

L’IMPOSSIBILE IMPRESA DI DOVER SPIEGARE LA TERMINALITA’

È passato molto tempo. Forse troppo. Non è dato sapere perchè non ci siano state risposte a domande mai fatte in tutti questi mesi. Un silenzio assordante. “Hello, Is There Anybody Out There?” sibilava Roger Waters. In un’epoca troppo distratta a battere il pruriginoso record mondiale di tempo di reazione alla nuova notizia, abbiamo preferito non cercare chi fosse effettivamente là fuori. Abbiamo lasciato che le carambole inutili dei trend e lo sgomitare per essere in prima fila facessero il loro corso e siamo tornati pazienti a dare un segno, solo quando ci è sembrato il caso di farlo. L’argomento buono è la terminalitá. Cosa si può definire terminale nella musica contemporanea? Già formulando la domanda, dichiariamo subito che il concetto vuole essere necessariamente vago e non immediatamente catalogabile. Se no, che gusto c’è? Nessun assoggettamento a definizioni precise e nessuna conferma da ricercare. Il concetto di terminalità lo vestiamo da questa posizione privilegiata e defilata, come pare a noi. Prendere o lasciare. Ne intercettiamo il senso in opere in cui respiriamo un senso di crepuscolo, di avvicinamento a una fine, una qualsiasi. Ripartenza prevista o meno, poco importa. Preferiamo una fine non dichiarata a progetto, che incombe senza farsi annunciare, oltre l’ultimo solco del vinile. La nostra terminalitá non è un vessillo imbracciato dagli abbattitori delle certezze sociali. Pur essendo cresciuti dopo il ’77 e avendo visto il martirio del nuovo Gesù Cristo nel ghigno da barbaro di Johnny Rotten. Non è la sua tribolazione il nostro obiettivo. Non sono i flagellatori industriali della civiltà occidentale, i nostri alfieri terminali. Pur avendo un amorevole rispetto per i giri pangenici di Genesis P Orridge e avendo subito il fascino della sua wasteland narrata, non sono i suoi territori sadici quelli che intendiamo affrontare. Il No Future che non fa prigionieri, esibito per scioccare l’establishment, non è il passaporto alla terminalitá che qui ci seduce. L’approdo terminale prevede la previa frequentazione intima dell’establishment. Il rispetto delle sue regole, l’assaporamento dei suoi agi e dei suoi vizi. L’eroe della terminalitá ha danzato sui velluti del mainstream, ne ha sunto il dolce nettare fatto di importanti mezzi a disposizione, donne belle e intrigate dal genio, droghe spesso letali ed effimere sicurezze. E poi, per qualche ragione e in modi non sempre gloriosamente drammatici, l’eroe terminale abbandona il campo delle certezze borghesi o viene dolcemente accompagnato alla porta. Mai con rese necessariamente dichiarate o eroiche, uscite di scena drammatiche e corredo di lacrime di chi ne piange la dipartita. L’uscita dal mondo ufficiale del privilegio avviene quasi con dolcezza, senza che ce ne sia immediata coscienza. Spesso se ne storicizza il disagio solo anni dopo. L’eroe della terminalitá è uno che non sa di esserlo perché non aveva nessuno che ne osservasse le mosse terminali. Altre volte, la terminalitá si assapora in necessari momenti di cesura artistica. Soprattutto per opere di grandi gruppi o artisti passate alla storia come capolavori assoluti, ma generati da un ambiente assolutamente doloroso e, appunto, terminale. Rapporti umani ridotti al minimo, parole non dette o mai esplicitate e tensioni irrisolte. Amici di una vita che non lo saranno mai più. La terminalitá si abbevera di queste linfe mortali e genera mostri che si offrono al mondo come assoluti gioielli.

Solisti che escono dal gruppo, eroi orfani di lussi accarezzati. Tutti abbracciati nel loro personale piedistallo terminale. Chi per risorgere nuovo, chi per scomparire definitivamente nel nulla.

Tutto questo non ha esattamente senso compiuto. Ce ne rendiamo conto, ma il patto era chiaro fin dall’inizio: la terminalitá è un sapore di fine che va, appunto, assaporato senza pretenderne un gusto acceso e immediatamente riconoscibile. Altre spiegazioni sarebbero completamente inutili. E crediamo di aver già detto troppo.

Passiamo, allora, a qualche spunto. In ordine sparso (e con l’idea che questa lista sia solo un inizio e non un approdo):

GLI ESCLUSI

Born To Be With You – DION

Lui è un eroe della musica americana anni sessanta prima della British Invasion. Teen Idol prima, spezzato dall’eroina poi e finalmente cristiano convertito. Questo album ha sei canzoni su otto che beneficiano del Wall Of Sound di Phil Spector (altro terminale, pure lui). Gestazione complicata e poi riconosciuto come influenza da molti eroi della neo psichedelia anni novanta UK (Pulp, Primal Scream e Spiritualized).

L’Amour – LEWIS

Randall A Wulff è un magico mistero irrisolto. Realizza L’Amour e Romantic Times come stampe private fra il 1983 e il 1985 a Los Angeles. Aria da playboy fuori tempo massimo, di bianco vestito, patinato e sguardo triste. Scompare misteriosamente dopo aver registrato i dischi, lasciando il conto da pagare al fotografo della copertina e al Beverly Hills Hotel dove ha soggiornato per mesi, circondato da donne bellissime. L’Amour è un percorso terminale nella notte, attraverso i sospiri di Lewis e il minimo accompagnamento di tastiera e chitarra. Indispensabile.

Zucchero Filato Nero – MAURO REPETTO

Finite le riprese del video di Nord Sud Ovest Est degli 883 in California, Repetto s’invaghisce della modella Brandy e si perde fra gli spazi del West. La insegue fra locali a Las Vegas e promesse di carriere cinematografiche. Cecchetto lo recupera per i capelli. Lo ritroveremo dentro al costume peloso di un personaggio di Walt Disney a distribuire volantini al parco divertimenti di Parigi. Brandy rimane un miraggio. Il suo sorriso sognato ad occhi aperti in una canzone che è una dichiarazione di resa definitiva. Un eco di sax che si perde fra strade di una città americana fuori orario.

La fabbrica di plastica – GIANLUCA GRIGNANI

I grandi mezzi di una major utilizzati per fare un disco da Battisti pre-borghesia assolutamente incendiario. Da li, solo cocaina, vuoti di memoria e paparazzate.

I CAPOLAVORI TERMINALI

Il solista da una parte a leccarsi le ferite del proprio travaglio o ad inseguire le proprie ambizioni, mai comprese da tutti gli altri. Oppure affetti che si scontrano, dame bianche che rovinano tutto, in posti altrimenti meravigliosi. Ecco qui i mostri che diventano gioielli.

Sinchronicity – THE POLICE

(Jung, Bowles e la nascita del super ego)

The Lamb Lies Down On Broadway – GENESIS

Rumors – FLEETWOOD MAC

(essere a Sausalito ma chiudere in uno studio i mille frammenti di un matrimonio che va a pezzi)

The Final Cut – PINK FLOYD

Gaucho – STEELY DAN

(haaah…l’ottavo pezzo di Gaucho….)

Smile – BRIAN WILSON

(perché’ il disco è suo)

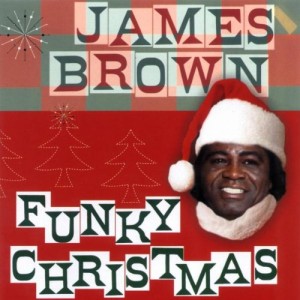

Let It Be – THE BEATLES

(l’innocenza era già finita da un po’, ma volevamo ancora illuderci)

Moody Blue – ELVIS PRESLEY

(Il canto del cigno, un mese prima della morte)

E poi il declivio terminale di Battisti e Panella.

Da Don Giovanni fino a Hegel. Una pagina bianca con pochi caratteri sparsi, in mezzo al nulla.

Nessuna chiave per decifrare significati possibili.

I PASSAGGI DI FORMAZIONE

October – U2

(i quattro che si interrogano su come far coesistere fama e principi cristiani. Poteva finire tutto qui in un attimo, prima che diventassero una macchina da guerra)

New Adventures in Hi Fi – R.E.M.

(aneurismi e fotografie. Forse, inconsapevolmente, per loro finisce tutto qui)

Tunnel Of Love – BRUCE SPRINGSTEEN

(il fallimento di un matrimonio colto attraverso lo sguardo di Patti Scialfa ai lati del palco. Le certezze reaganiane un pallido ricordo e il crepuscolo del new pop in salsa USA quasi digerito)

FUORI ORARIO (qui è meglio non porsi domande)

Non ci sono lussi, ma sono documenti imprescindibili per immergersi nel concetto di terminalità.

Dogma – RosyByndy/Giurato/Fausto Rossi

(qui tutto viene spiegato)

Sara’ Per Te – Francesco Nuti