8-James Brown “I Feel Good” (1965)

https://www.youtube.com/watch?v=ETNWrulIDic

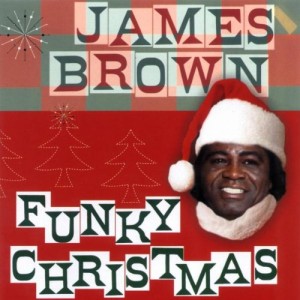

James Brown non si è mai sottratto al Natale funky, ma questo estratto invernale con tanto di ingresso sugli sci è fenomenale.

Momento cruciale 1:00 quando, in maglione da tutti a Cortina, inizia a ballare. Come possa un uomo muoversi in quel modo è un mistero che mi affascinerà in eterno.

Mi piacerebbe una volta sola nella vita avere a disposizione trenta minuti di simili movenze e presentarmi a casa senza dire nulla e poi piazzare lì quello sdrucciolamento sovrumano dei piedi.

Oggi è festa, ma Backdoor è aperto e se passate, venite a trovarci ballando.

Per chi sta a casa, invece, extra mega bonus: qui sotto il resoconto eccezionale di una nottata “black” firmata dal nostro Direttore, inviato speciale nel cuore d’America. Get in the groove!!

JOYCE SINGS THE BLUES

Le cose stanno cosi. Stiamo girando per le strade semideserte di Memphis Tennessee. Stormi di di motherfuckers con la canotta e i jeans ben sotto la linea naturale della vita, s’ammassano intorno a cofani di macchine luride, ai bordi della strada. Passiamo spediti, con la paura di fermarci al primo semaforo rosso. Siamo a Memphis da due giorni e in fondo siamo turisti italiani. Per i motherfuckers parteggiamo, ma solo quando sono i protagonisti di un film di Spike Lee o solo dopo esserci commossi fra le sale interattive del Museo dei diritti Civili, al Lorraine Motel, dove misero fine al sogno. Vedersi la loro massa scura scrutare i vetri della nostra macchina che svetta pavida, è tutto un altro paio di maniche. Chissà perché, proprio mentre sfrecciamo, lasciando illesi l’ennesimo gruppetto gangsta a lato, ci chiediamo dove valga la pena finire la serata in gloria. Certo, il BB King Club in Beale Street ci ha accolto a pranzo. E addentando l’ennesimo panino con il pulled pork (maiale sminuzzato) in salsa BBQ, abbiamo ascoltato l’ennesima band blues, fare il suo sporco lavoro per i turisti. Tutto bene, applausi soddisfatti, zero rischi, ma noi mica siamo i turisti tipici da acchiappare con la prima Sittin’ on The Dock Of The Bay o Stand By Me da canticchiare gai. No, noi vogliamo THE REAL THING. Con tutta l’incoscienza del caso, digitiamo sul cellulare “Dirty. Blues. Memphis”. Ci appare la scritta WILD BILL’S e un indirizzo, non incluso in uno qualsiasi dei percorsi studiati a tavolino, nella camera d’albergo. Le foto mostrano un’insegna gigantesca piazzata su un edificio rosso, anonimamente incastrato in uno dei migliaia di anonimi spazi, ai lati di una qualsiasi delle strade della città. Fra il “Dai. E’ andata bene cosi e per fortuna non ci è successo nulla” e il “Non possiamo andare via senza aver ascoltato il vero Blues”, vince (incertamente) la seconda e ci avventuriamo verso la casa di Bill. Parcheggiamo a lato della grossa insegna ed entriamo. La band sta già suonando ad un volume vagamente esagerato. Un ragazzo con lo sguardo spento ci ferma all’ingresso. Con aria molto seria e cercando di mostrare una professionalità che non gli appartiene, ci indica che dobbiamo pagare 10 dollari ciascuno, per poterci sedere. Mentre il blues assatanato sta già avvampando la sala, il ragazzo mantiene un’aria impassibile e lo sguardo spento ma fisso, fino a che io non dico (quasi come una liberazione) “OK”. A quel punto, quasi avessimo firmato un contratto strategico, mi stringe la mano e formalmente mi apre la porta di casa sua. E casa sua è essenzialmente questa: una specie di garage con le pareti tappezzate di scritte e cartelli luridi, con il bancone in fondo e tavolacci buttati in mezzo. Al bancone una signora di colore con una cofana di ricci biondi e un signore più attempato. La cameriera ci porta il, diciamo, menù. Chicken wings (alette di pollo) impanate, patatine e birre (un paio di scelte). Punto. Non c’è bisogno di altro al Wild Bill’s. In sala fumano tutti, quasi fosse un segno distintivo della grande famiglia che gestisce il locale. Persino la cameriera ci porta le ineludibili alette di pollo e le birre, con una cicca dalla cenere in bilico precario, fra le dita. Volevamo The Real Thing. Eccola qui. Alla nostra destra la band. Un batterista di colore dalla tecnica jazz, un bassista lungagnone che sembra il cugino ancora più sfigato di Alex Chilton e un chitarrista sul trespolo che sa il fatto suo, e armeggia con l’arnese da navigato session man. Poi c’è lei. Joyce è una donnona fra i 50 e 60 anni. Completo nero, blusa e pantaloni. Capelli corti e biondi e una bocca che ospita una dentatura a corto di manutenzione. Ha lasciato da parte un paio di scarpe con tacco dodici gettate senza cura davanti a se e affronta la folla a piedi scalzi. Il pavimento è ovviamente in tinta con il resto del locale (dal punto di vista igienico) e mi chiedo cosa resti fra i piedi di Joyce a fine nottata. Volevamo The Real Thing. Il blues è assolutamente asciutto, radicale e ruspante. Lei guida la banda con una serie di ululati quasi belluini. Arringa, ordina, agita il braccio per indicare il ritmo. Tutti obbediscono. Si muove rabbiosa come un James Brown senza fronzoli e lustrini, aggredisce il microfono con la cartavetro della sua ugola. Sudi solo a guardarla. Ogni tanto un omuncolo che sembra ricuperato dalle sponde del Mississippi, si avvicina e inscena una danza sinuosa, quasi fosse una versione barbona di Bez degli Happy Mondays. Il matto del paese assurto ad elemento scenografico, che fa la mossa del pescatore che tira la canna a sé per invitare le donne a ballare. Mentre lei ulula, sibila “legendary” ogni volta che introduce un assolo del chitarrista e incendia semplicemente la sala. Volevamo the Real Thing. Seduto davanti a lei una specie di nonno col bastone, che se la ride, guardandola ansimare. Chiede se ci siano delle richieste, ma ricorda di scegliere pezzi che non abbiano più di due note. Ci dice che è stanca. Sono le 11 e andrà avanti fino alle 3. Non sapendo cosa chiedere, andiamo sul sicuro ed entusiasti urliamo I Feel Good di James Brown. “James Brown è un uomo” ci risponde secca, trafiggendoci con lo sguardo. Tremiamo. Concede un “Va bene, honey, ma venti dollari mi daranno la carica”. Obbediamo. Quello che segue è difficile da raccontare. Ho chiuso gli occhi per trenta secondi, per provare ad associare quello che usciva dalla bocca di Joyce agli ululati eroici di Merry Clayton la notte di Gimme Shelter. Avevo quasi paura a riaprirli, e trovarmela stesa sul pavimento sporco, in preda a crampi di stomaco. Da bianco, culturalmente educato, benestante e con tutti gli ammortizzatori sociali ben definiti, che non sa neanche come si sillaba “ghetto”, stanotte ho avuto il mio battesimo nella melma del dirty blues. Joyce m’ha afferrato per le palle e, a forza di ululati e acuti di cartavetro, mi ha tirato su e mi ha redento. Altro che I Feel Good. Joyce piazza almeno due “legendary” per altrettanti assoli e ordina al batterista di accelerare e rallentare su un interminabile finale. The Real Thing. Una cosa che mi viene da definire punk, tanto alla fine è basica; tanto è lontana da qualsiasi possibile idea di posa, costruzione scenica o attitudine. Ore di danze assatanate, ritmo e urla, di cui è difficile condensare il racconto. A un certo punto le ho chiesto di cantarne una di Aretha. Quella che lei sentisse più vicina al suo cuore, azzardandomi ad avvicinare il mio palmo della mano al suo petto imponente. Voleva essere un gesto simbolico, che incrinava dolce la superficie, per cercare la verità dell’anima di Joyce. Illusione di un povero bianco, educato, che pensa che lo spettacolo lo decida lui. Joyce mi confessa, tutta occhioni dolci, che Aretha sia una delle sue massime ispirazioni, guardandomi gigionesca. Per i 20 dollari che le ho piazzato in risposta, sarebbe stata capace di rivelarmi, in quel preciso momento, la sua affezione dai tempi dell’infanzia, per i Judas Priest. Comunque Chain Of Fools è planata su una Hound Dog rallentata e dilaniata alla radice. La pioggia dei lustrini di Elvis, trasformata in una perlinatura paludosa, per permetterle di sibilarmi “I love You Baby” una quindicina di sensuali volte. Chiaro, sempre fra due o tre “legendary” d’ordinanza al chitarrista. Anche la vecchia con i ricci biondi, munita di improbabili scarpe bianche col tacco, è arrivata in mezzo al dancefloor stipato di giovani hipster, turiste caraibiche e drop out locali, per mettere in mostra le sue mosse. Un baccanale blues. Solo verso le tre del mattino, sudata come un cavallo da corsa, Joyce ha indicato che andava bene cosi. Ha preso il barattolo pieno di biglietti da venti dollari ed è andata a sedersi. Delle scarpe nemmeno il ricordo. Stremati l’abbiamo ringraziata. Lasciamo il Wild Bill’s con gli occhi lucidi e gli abiti impregnati di fumo, come solo dopo una serata in birreria del Nord Italia, negli anni ottanta. Non prima che il chitarrista mi confessi di essere stato in Italia a suonare. Per strada, “Non ho fatto tanti soldi, ma è stato cool”. Anche in quella città con le due X al confine con la Francia. Ventimiglia, mi affretto a suggerire. Il bassista sfigato, probabile parente dei Big Star si congeda, confessandomi che aveva provato a lasciare Memphis per cercar fortuna lavorativa altrove. Alla fine ha dovuto desistere e ritornare. “Non c’è questo spirito” mi ha detto. “Non puoi passare serate come questa, con lei”. Mi indica Joyce, sguardo fisso e manone rapide a contare con precisione i biglietti verdi accumulati. Gli ho stretto la mano, non c’era altro da dire. Mi sono svegliato la mattina dopo in una stanza d’albergo di Memphis. Il ruggito di Joyce ancora fra le orecchie, e almeno 60 dollari in meno nel portafoglio. Cercavamo The Real Thing. Eccola qui.

Mauro Fenoglio